2020以降の新卒採用フロー構築は、難しいイメージを持つ企業が多いのではないでしょうか。

ウィズコロナ時代の採用活動は、対面形式を制限されている現状でオンライン採用を実施しているものの、まだまだ手探り状態の企業も多いようです。

急激な働き方の変革、リモートワークの促進など実際に働く現場も大きく変わっています。

採用活動においても、この機会を新たな取り組みを模索する時期と捉え、これまでのやり方を検証、見直す必要があるかもしれません。

ここでは、「オンライン」を活用した採用フローの構築、業務オペレーション、成功の秘訣を整理していきたいと思います。

目次

1、従業員別のオンライン採用の実績データ

・2023年新卒採用の個別セミナー開催形式(予定を含む)(従業員数別)

・面接選考の実施形式(従業員数別)

2、オンライン採用のメリット

①母集団形成しやすい

②面接官育成がしやすい

③候補者管理(進捗)が見える化される

④選考プロセスの時短、早期化

3、オンライン採用のデメリット

①ミスマッチ採用に繋がりやすい

②リアクション、表情がわかりにくい

③通信環境、外的環境によるノイズが入る

④録画データ管理リスク

4、新卒採用フロー(オンライン採用)の構築方法

4-1、これまでの新卒採用の流れ(スケジュール)の整理

4-2、オンライン採用を組み込んだフローをイメージ

4-3、採用人数、人物像の特定、採用計画設計の設定

5、オンライン採用のやり方<準備編>

5-1、ツール選択

5-2、機材の準備(インターネット回線、環境)

5-3、外的環境の整備

5-4、候補者へ選考日時の案内文を送付

<案内文テンプレート>

<オンライン面接タイムフロー>

<チェックリスト>

6、オンライン面接を成功させる 6つのポイント

ポイント1、アイスブレイクのネタを仕込む

ポイント2、はっきり聞き取りやすい話し方を意識する

ポイント3、表情豊か、タイミング良いリアクションをする

ポイント4、電子音など音に気を付ける

ポイント5、トラブル時の対応整備

ポイント6、評価基準、求める人物像をわかりやすく、明確にし共有する

7、まとめ

1、従業員別のオンライン採用の実績データ

株式会社学情による2022年卒、採用活動の方法についての調査では、

・企業のオンライン採用実施率:7割以上

・学生のオンライン採用選考の参加経験有り:7割以上

・2022以降もオンライン方式を採用する企業:7割以上

オンライン化を採用している企業、候補者ともに高い数値です。

では、次に従業員数別のオンライン採用の実績データを見てみましょう。

2023年新卒採用の個別セミナー開催形式(予定を含む)(従業員数別)

面接選考の実施形式(従業員数別)

出典:【ProFuture株式会社/HR総研】2022年&2023年新卒採用動向調査

今後の予定の調査データを見ると、ほとんどの企業が「対面形式のみの実施」がないのが分かります。Indeed japan株式会社が実施する調査では、大企業のうち91.5%以上は採用プロセスにオンライン化を導入し、そのうち75.9%以上の企業で「成果があった」と回答しています。

こうした効果や、ウィズコロナ時代と言われる時勢をみても、

今後の採用スタイルは、オンライン採用を主軸にオフライン形式のメリットを活かした「ハイブリット」方式採用がベストと考えます。

2、オンライン採用のメリット

①母集団形成しやすい

学生側のメリット部分に起因されるもの。

交通費コスト、時間的制限がないため、応募ハードルが下がっているから

②面接官育成がしやすい

③候補者管理(進捗)が見える化される

※ツール機能による

④選考プロセスの時短、早期化

3、オンライン採用のデメリット

①ミスマッチ採用に繋がりやすい

②リアクション、表情がわかりにくい、感情で伝える手法がしにくい、理解度の真意がわかりにくい、伝わった感が薄い

③通信環境、外的環境によるノイズが入る

④録画データ管理リスク

①②は、特にオンラインのみで、最終選考まで実施した場合デメリット。

雰囲気や、人柄など、直接の対面だからこそ得られる情報をオンライン上で獲得するのは難しいです。

これらを補完するための、動画コンテンツ製作や、個別のケア的な機会を設ける。

電話で直接話してみる、などの丁寧なフォロー作業が必要です。

または、面接だけ「オフライン」にする、等あると良いでしょう。

また、ツール選択も重要です。

社内IT関連の設備環境などの整備の必要があるのか、またはどこを整備補完していく必要があるのか見直しすると良いでしょう。

4、新卒採用フロー(オンライン採用)の構築方法

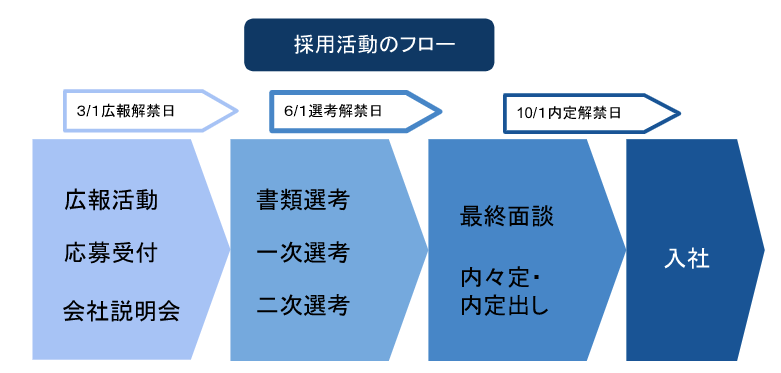

4-1、これまでの新卒採用の流れ(スケジュール)の整理

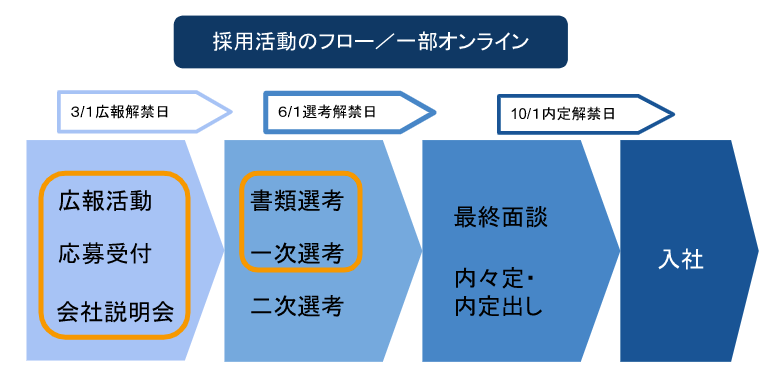

これまでよくある一般的な採用活動のフローです。自社のフローとの差異をチェックし、整理してみましょう。

4-2、オンライン採用を組み込んだフローをイメージ

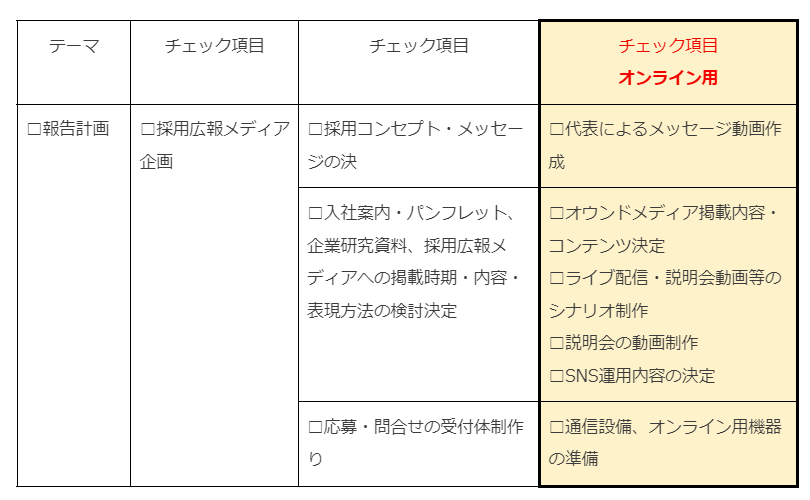

これまで自社で行ってきた従来型のオフライン採用のフローを整理、分解し、オンライン採用を組み込むバージョンを再構築していく必要があります。

例えば、上記のよくある一般的な選考フローから、オンラインを活用できそうな選考ステージを分類します。

◉オンライン:広報活動、会社説明会、書類選考、一次選考

◉オフライン:二次選考、社長面接、内々定・内定出し

これまでの工程をリスト化したシートに、そこにオンライン採用にした場合の工程内容を追加カスタマイズしながら構築するとイメージしやすくなります。(以下サンプル参照)

4-3、採用人数、人物像の特定、採用計画設計の設定

人事採用において、従来から変わらない採用の要(かなめ)となる部分です。

前述4-2の作業をするタイミングで新年度の採用計画をフローに落とし込むことがベストです。

事業計画や経営方針から、今後の中長期的に配置したい人物がどのようなタイプなのかを決定し、ボトムアップ、トップダウン、どちらのヒアリングで決定すべきなのか検討することが重要です。

5、オンライン採用のやり方<準備編>

「オンライン採用ってどうすればいいの?」

「オンライン採用を主軸にしたいけど、フローはどうなるの?」という不安や、

「導入後もきちんとしたルールやポイントなどを整理したい。」という声もあるのではないでしょうか。

選考フローから、オペレーションサイドの業務にフォーカスし、そのポイントをできるだけ具体的にご紹介します。

5-1、ツール選択

・採用担当者、面接官の使いやすいツールであること

・学生側もアプリをインストールする必要がない、学生に寄り添うツールである

・録画機能、資料共有、画面共有、など使いたい機能が搭載されたツールである

・候補者管理がしやすい、選考進捗を見える化できるようなツールである

5-2、機材の準備(インターネット回線、環境)

・面接官が複数の場合は、外付け周辺機器(マイク、カメラなど)が必要になるケースもあり

・ネット回線は、できるだけ有線にする

・マイク付きイヤホン、マイク付きヘッドフォンの利用が声が聞き取りやすい

5-3、外的環境の整備

・周囲の雑音が少ない、会議室、応接室など静かな環境を整備

・暗い場所、逆光に注意

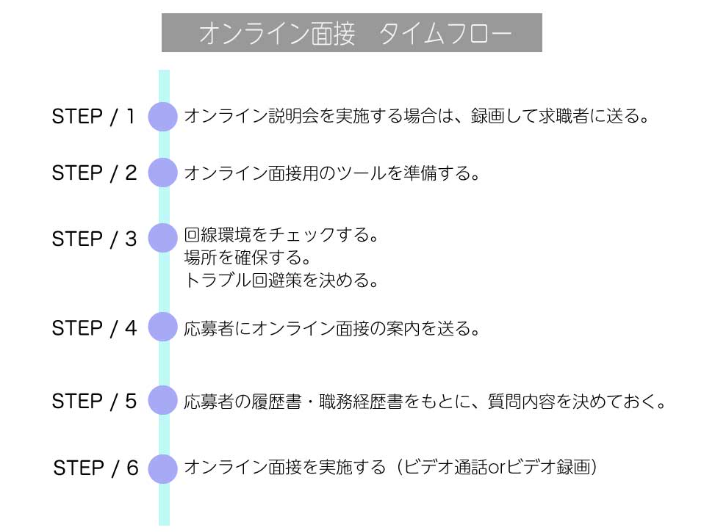

5-4、候補者へ選考日時の案内文を送付

以下概要です。

案内文の中に、オンライン面接の事前準備などについて分かりやすい説明文が必要です。

更にフォロー対応についても整備検討する必要があります。

・選考日時

・使用ツール

・接続方法(ログインURL・パスワード)

・注意事項連絡

・緊急連絡先

<案内文テンプレート>

◯◯様

こんにちは! ◯◯様。

株式会社◯◯ 人事担当の◯◯です。

本日は以前ご相談しておりました1次面接についてご案内いたします。

なお、面接はオンライン方式を予定しておりますので、以下詳細について

事前確認とご準備をお願いします。

◉日時

○月○日(曜日)○~○時

◉使用ツール・接続方法

面接には「◯◯◯(ツール名)」を使用します。

お時間になりましたら、以下のURLにアクセスしてください。

URL:https://xxxxx.jp/123456789

パスワード:xxxxxxxxxx

◉事前の準備のお願い

・カメラ・マイク機能が内蔵されているPC(スマホ、タブレットも可)

・安定したインターネット環境

※スマホ、タブレットを使用する場合は、顔と上半身が見える位置に固定してください。

※可能であれば、面接時に使用する機材・ツールを使用して事前にテストを行ってください。

◉準備しておくとより良いもの

・マイク付きイヤホン、またはマイク付きヘッドホン

・有線LANケーブル

※ネット環境の不具合によって途中で連絡が途絶えてしまう可能性があるため、有線LANケーブルの準備をおすすめしております。準備が難しい場合は、ルーターの近くやインターネットの電波が強い場所で面接を行っていただけると幸いです。

◉通信がつながらない・途中で途切れた場合について

1.パソコンを再起動したり、ツールに再ログインしたりしてみてください。

2.「1」でもつながらない場合は、以下の緊急連絡先に電話・メールしてください。

◉緊急連絡先

◯◯◯◯(担当者名)000-000-000 ◯◯@◯◯

オンライン面接について不安に思っていることなどございましたら、遠慮なくご連絡ください。

準備するものが多くお手数おかけしますが、〇〇様とお話できることを大変楽しみにしております。

それでは当日は何卒よろしくお願いいたします。

署名

<オンライン面接タイムフロー>

<チェックリスト>

□インターネット環境に問題はないか

□余計なタブ、ファイル、アプリなどは閉じているか、着信音などオフにしているか

□デバイスの充電はフルになっているか

□パソコンやスマホの位置、体が映る範囲や目線の高さ・角度はOKか

□ツールのプロフィール画像やアカウント名は面接官として適切な設定になっているか

□背景はスッキリしていて、周囲に余計なものは映りこんでいないか、逆光でないか

□部屋の明るさは問題ないか。顔が明るくクリアに映っているか

□髪形やメイク、表情は印象良く映っているか

□マイク音量はちょうどよい大きさに設定されているか

□雑音が入らないか、声がクリアで聞こえやすい大きさ・トーンになっているか

□話し方や話すスピードは落ち着いて聞きやすいか

ここからはオンラインには不向きと言われる「面接」について更に深掘りしていきます。

6、オンライン面接を成功させる 6つのポイント

オンライン面接を実施された企業や候補者からのアンケート調査で上がるのが、情報が果たして、理解されたのか?伝わっているのか?という点です。

オンラインでは得られにくい「気持ちの抑揚」や「わかる、わからない」反応など、感情的な部分です。できるだけ言語化するなど、情報量を増やし、わかりやすくする工夫が大事です。

また、評価基準についても、オンライン用に新たに見直し、明確化と共有することを意識しましょう。

ポイント1 アイスブレイクのネタを仕込む

「オンライン」面接は、特に新卒学生にとっては、非常に緊張し、不安を感じるでしょう。

アイスブレイクのネタ仕込みを意識し、

話しやすい雰囲気をつくることで、面接官の選考の偏りや質も違ってきます。

また、候補者側の理解度・印象も良くなり、より企業に興味を持つキッカケになることもあります。

アイスブレイクってどんなこと?

初対面の緊張を解きほぐすためのコミュニケーション手法です。

雰囲気や、人柄、振る舞い、しぐさなどなかなかオンラインでは感じ取りにくい事柄を掴むため、対面の面接よりもより丁寧に行う必要があるかもしれません。

具体的には・・・

・今日はすごい雨ですね。風も酷くて今朝は雨音で目覚めましたよ。

オンラインは外出の必要がないので、こんな時はありがたいですよね!(笑)

・前回の合同説明会は、いかがでしたか? 分かりにくい所や、もう少し知りたいと感じる点などありましたか?

・出身高は、◯◯高校なんですね!スポーツ関連が強くて有名なイメージですが地元ではどうなんですか?

・・・など。

履歴書の名前や、出身地、大学など共通点などから話をしていき、少しパーソナルな部分に触れることで、あなたをもっと知りたいです!というアクションをしましょう。

ポイント2、はっきり聞き取りやすい話し方を意識する

話すスピードは、早くても良いのですが、聞き取りやすいように心がけましょう。

ポイント3、表情豊か、タイミング良いリアクションをする

オンライン画面上の表情は、微細な気持ちの変化が分かりにくいです。

気持ちの高揚による変化が伝わりにくく、反応が分かりません。

できるだけ、表情豊かに、また手振りなどのアクションをつけることも良いでしょう。

ポイント4、電子音など音に気を付ける

PC内臓のマイク使用の場合、キーボードタッチ音が大きく相手に聞こえてしまうのでメモはノートや紙にとるようにしましょう。

携帯電話の着信もそうですが、アプリケーション、メール受信音など

音が鳴るものに関しては、全てオフにするか、閉じる、着信音を消すなどにしましょう。

ポイント5、トラブル時の対応整備

使用するツールや機器のトラブル発生時における対処法は、事前に明確に決めてマニュアル化しておくことをオススメします。

ポイント6、評価基準、求める人物像をわかりやすく、明確にし共有する

オンライン面接においては非言語的な情報がわかりにくいので、見極め精度を上げるために再検討しマニュアル化することをおすすめします。

質問内容など、リスト化し具体的にどのような回答がベストなのか、

または、レベル付けなどより掘り下げる作業が必要かもしれません。

面接官側のオンラインでのやり取りをイメージ、シュミレーションを重ねて、わかりやすく共有できるような方策や項目など検討しましょう。

7、まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、オンライン採用フロー構築について、特に「新卒採用」についてオペレーション業務をイメージしやすいように整理・ご紹介いたしました。

オンライン採用についての新卒学生の調査結果では、オンライン採用に参加したい、という意向があるものの、最終面接(最終選考)では「対面形式」を希望する人が多数です。

より入社する動機付けを高めるステージにおいて、オンラインだけではわからない情報を「獲得したい!」「リアルを感じたい!」という気持ちが強くなるのも当然かもしれませんね。

オンライン採用の成功のカギは、選考プロセスを再設計しつつ、入社意欲を醸成するステージにおいては、リアルを絡める方策を検討、対応する必要がありそうです。

候補者側に寄り添う気持ちで、オンライン採用の特有の不安になるような不確定な要素をフォローする、という心構えと行動力が必要になるでしょう。

また、評価する基準についても明確でわかりやすいことが大切です。

「オンライン」が主軸となる今後の採用担当者の業務は、オペレーションのみではなく、よりクリエイティブに行動できるか。が課題となりそうです。