採用で人材確保ができたのにもかかわらず、いざ現場へ送り出すと「思っていた人材ではない」という話が。。。

現場と経営陣との「求める人物像」のミスマッチが原因で、経営陣への不満、現場のモチベーション低下、ひいては「早期離職につながっていた」など、よく耳にする人事部の採用あるあるですね。

企業全体にとって、採用コストの無駄ですし、また就業される方にとっても、のちに不利益なケースとなるやもしれない、全体にWinがない状況です。

画像引用:アデコグループ「新卒入社3年以内離職の理由に関する調査」

退職理由としてもっとも多く挙げられた理由のトップ3 が

「自身の希望と業務内容のミスマッチ」(37.9%)

「待遇や福利厚生に対する不満」(33.0%)

「キャリア形成が望めないため」(31.5%)

でした。

今回は、特に組織内においての採用後ミスマッチにフォーカスし、採用活動のノウハウなど、人事部初心者の方や社内でうまく立ち回りができるような情報をご紹介していきます。

目次

1、「求める人物像」のミスマッチの原因

1-1、「求める人物像」を言語化できていない

1-2、「求める人物像」を社内で共有できて(して)いない

2、「求める人物像」を言語化する

2-1、「求める人物像」を言語化するメリット、デメリット

2-2、「求める人物像」を抽出する方法 〜3ステップ〜

ステップ1 企業や組織の理念・指針の分析

ステップ2 求める人物像の構成要素で分類(フレームワーク)

ステップ3 自社で活躍している人材を分析する

3、まとめ

1、「求める人物像」のミスマッチの原因

現場と経営陣とのイメージする欲しい人物像のミスマッチの原因は、次のことが考えられます。

1-1、「求める人物像」を言語化できていない

人物像が、抽象的、イメージしにくい、など。

具体的にどのような人物なのか、同じものを想像できない、ことです。

1-2、「求める人物像」を社内で共有できて(して)いない

採用担当間では共有できているけれども、上層部には伝わっておらず、選考が難航したという経験はありませんか?

いくら人物像についての言語化ができたとしても、社内共有と認識が甘いと、非効率的で無駄なコストがかかる選考が起こり得ます。

出典:リクルートの「就職白書2019」をもとに表を作成

2018年度の新卒採用にかかった平均採用コストは、1人あたり72.6万円

2020年の最新情報では、さらに21万増加で、採用単価は93.6万円です。

単純に新卒を10名採用の場合、採用コストの総額は約1,000万弱。費用対効果で見ていく必要もありますが、それでも相当なインパクトはありますね。

2、「求める人物像」を言語化する

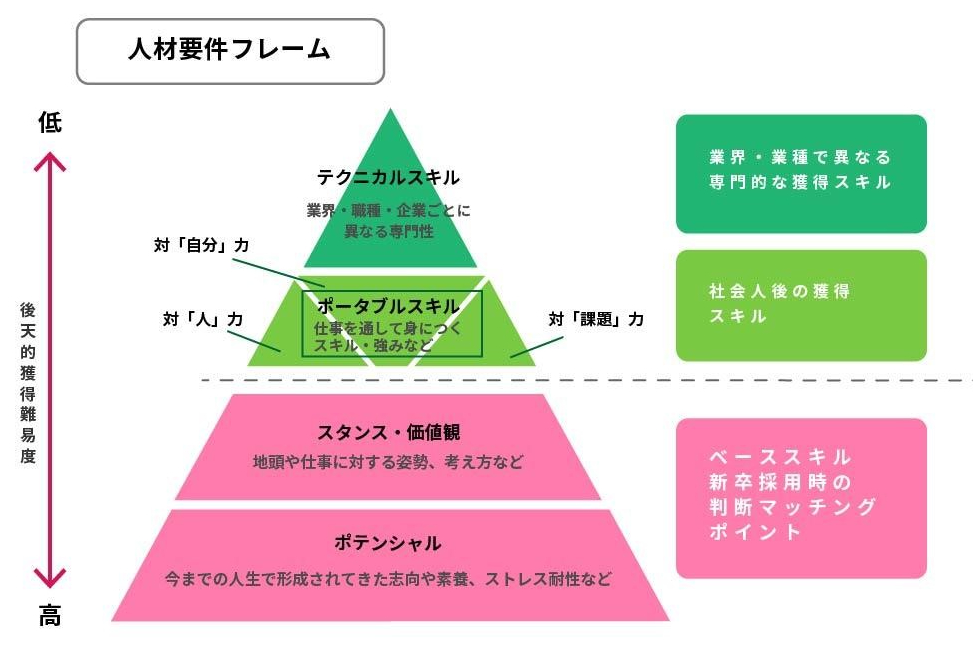

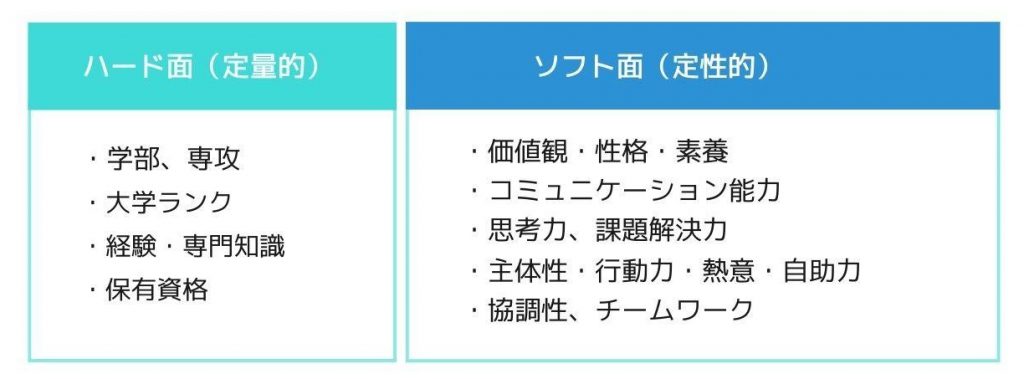

新卒採用で求める人物像としてみていく部分は、一般的に求職者スキル・スペックとして 「スタンス」スキルと称される人間性オリジナリティの部分、志向傾向(考え方)や、地頭、価値観などベーススキルの部分です。(図解参照)

できるだけ、企業内で共通認識の差異を無くし、抽象的であいまいな部分を減らしましょう。

2-1、「求める人物像」を言語化するメリット、デメリット

人物像のソフト面とハード面を、どの担当者が説明しても同じように表現できるのは難しいことです。言語化することのメリットなどについて整理します。

言語化のメリット

なんと言っても、言語化により明確な採点基準で、面接官の無意識の思い込み、偏見、バイアス、好き嫌い、相性で左右されない、公平な採用・不採用の決定ができます。

人事、現場、経営陣でのベクトル共有がなされているため、高い信用性が期待できます。

言語化のデメリット

正直、言語化による弊害はほぼ無い。と言えます。

ただし、誤った方法で採用基準を設けてしまうと、上手くいかないケースも出てきます。

人事部は、この段階で丁寧に関係者と擦り合わせし作り込む作業が必須です。

2-2、「求める人物像」を抽出する方法 〜3ステップ〜

「求める人物像」を抽出するには、3つの方法があります。

ステップ1. 企業や組織の理念・指針を分析する

・経営陣からのヒアリング

・現場(マネージャー)からのヒアリング

自社全体や配属予定先の組織の理念や指針を達成するために、

具体的にどのような企画・業務を中長期的に進めていかなければならないかを分析します。

そして、その業務遂行のため必要となる能力や性格・考え方を導き出し、「求める人物像」を設計するという方法です。

企業や組織の理想像を描くことができる反面、

「非現実的な “ただの” 理想像」になってしまう恐れもあります。

現実離れした要素には留意しましょう。

ステップ2. 求める人物像の構成要素で分類する(フレームワーク)

「求める人物像」の構成要素を「ハード面」と「ソフト面」を以下のように定義し、それぞれの特性や課題となる点を洗い出します。

・ハード面:その人の「現時点での外面的なスペック」を表すもの。応募資格として記載されることが多い。定量化できるもの

・ソフト面:その人の「潜在的能力を含めた内面的なスペック」を表すもの。明確な水準を設定しにくい。定量化しにくいもの

具体的には、次のような指標が当てはまります。

なお、上記の要素は「各階層・役職ごと」「職種ごと」により変わります。

自社の職種や採用したい「職種、部署、役職(階層)」ごとに分解し、定義を設計し共有認識を深めます。

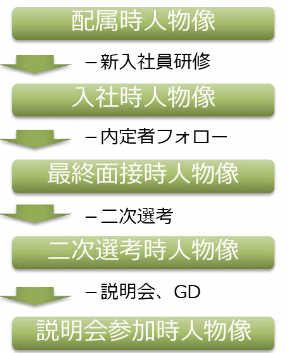

マッピングフレームに入れながら作業できると各選考フェーズでの基準が共有しやすい言語で進み、やり易くなります。

また、選考ステージ毎に逆算して求める人物を設定していく方法もあります。

<求める人物像を◯◯時点に分解する>

ステップ3、 自社で活躍している人材を分析する(現実のモデル)

「求める人物」を獲得するための一番の近道と言えるのが、自社で活躍している社員へのヒアリングです。

・直近採用した人材へのヒアリング

・活躍している人材へのヒアリング

最近入社の人材には、自社の

「どんな点に魅力を感じたり、共感できたか?」

「入社後の乖離はどんなことか?」

など言いにくいことかもしれませんが、ヒアリングします。

ある程度社歴のある社員へのヒアリングの時は

「行動指標の社員個人の意思決定の考え方」

「所属している部署や会社の意思決定の方向性の関係など」

を把握しておくと良いでしょう。

その社員の経験、経歴、モチベーションの維持法、趣味趣向、人生の目標など、多岐に渡る聞き取りは、求める人物像を具現化するヒントになります。

3、まとめ

経営陣、現場、人事部

それぞれの「現状把握」「長期的経営指針や短期目標」それにおける課題の共有など。

日頃からの共通認識を図ることがマストです。

その上で、

組織としての人物像「理想の姿」と活躍している人材「現実のモデル」の分析を重ね、2つの要素で補完しながら、『求める人物像』の組み立てをします。

「求める人物像」は、あらゆる採用計画の肝です!

後回しせずに、これまでの採用活動の振り返りをPDCAし、次回の採用活動に向け着実に実行することで、自社にマッチする人物を採用しましょう。

ちょっと、脇道にそれますが、ヒアリングの際は

「選考採用方法、求人情報内容が十分だったのか?」も検証しましょう。

「業務内容以外にも惹かれた点」なども収集することも大事です。

自社の魅力発信のための重要な要素なので。