新型コロナウィルスの流行から3年がたち、私たちの生活スタイルや価値観なども大きく変化していますね。

巷では「ニューノーマル」という言葉を耳にするようになり、全てが以前のようなスタイルに戻らない。と考えを改め行動する必要がありそうです。

これまでに無い新しい方法をトライ&エラーをしつつも、少ないリソースで最大限の効果を得ることを、検討し続ける努力はマストとなりそうです。

そこで今回は、採用活動のトレンド「ハイブリッド方式」に着目し、

「オンライン」選考における

・採用活動の実態

・デメリット、メリット

・ポイント

などをご紹介します。

目次

1、採用活動「ハイブリッド方式」のススメ

1-1、採用活動の実態データ

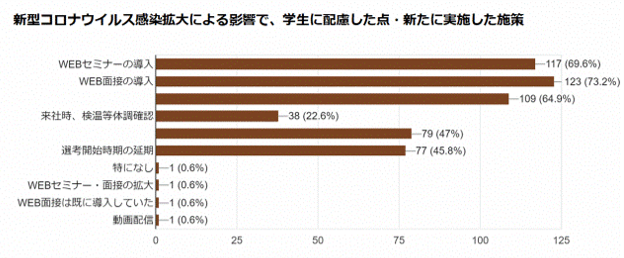

新型コロナウィルスの感染拡大で学生に配慮した点、新たに実施した施策(企業取組1)

オンライン採用の導入状況(企業取組2)

オフラインとオンラインのどちらを希望するか?(学生ニーズ)

1-2、「オンライン」選考のデメリット、メリット

オンライン採用のデメリット(企業サイド/学生サイド)

オンライン採用のメリット(企業サイド/学生サイド)

2、「ハイブリッド方式」選考を成功させる 5つのポイント

ポイント1 オンライン用ツールの選定

ポイント2 相互理解を深めるための独自のスキーム

ポイント3 選考関係社員の見極める力

ポイント4 アイスブレイク用の仕込み

ポイント5 トラブル対策の事前準備

3、まとめ

1、採用活動「ハイブリッド方式」のススメ

ハイブリッド方式とは、「オンライン」✖️「オフライン」を掛け合わせた新しい採用方法のことです。

2022年、ウィズコロナと言われなかなか終息のメドも見えないなか、採用活動のスケジュールも読みにくい状況です。調査データでも「オンライン」を採用し続ける企業も多く、現実問題全てを「オフライン」に戻すのは、スムーズで安全な選考運営を実施する観点からも難しそうです。

だからこそ、「オンライン」「オフライン」採用を上手く組み合わせる戦略的な「ハイブリッド方式」の選択が、採用側、候補者側両方に大きなベネフィットをもたらすと考えます。

「オンライン」採用では、初見の相手と短時間でコミュニケーションを深める、相互理解を深める、信頼を構築する、という作業には不向きです。

互いの雰囲気、感情の抑揚などにリアリティがないため、分かりにくいのは検討がつきます。

こうしたシーンでは、従来の「オフライン」を活用するのがベストだと思います。

具体的には、これまでのグループワーク、個人面談、最終選考など、選考ステージが最終に近い場合は、直に対面時間を持てる「オフライン」採用を検討すべきでしょう。

個人面談が「オンライン」である場合でも、その後のフォローなどで、直接対面する状況を設けるような工夫をしましょう。

例)

・直接現場の社員とやり取りできる機会(場)を作る

・適性検査などのテストを設ける

・企業理解を深めるコンテンツを提供する など。

「オンライン」選考が実施された後のひと工夫があると、独自性のある候補者に寄り添った取り組みをしている印象を与え、学生が安心して選考を進められるようになるでしょう。

この他にも、自社の選考工程の「オンライン」に不向き、向きな部分は何であるか?を検証し、整理することで、相互理解を深めるオリジナル手法を盛り込んだ「ハイブリッド方式」を設計しましょう。

このハイブリッド方式が更に醸成されて行けば、より良い採用結果となるでしょう。

1-1、企業サイドの採用活動の実態データ

では現場の採用活動の実際を見ていきましょう。

コロナ禍の採用活動についての調査データです。

明らかに、オンライン(web)選考を採用している企業が多いことがわかります。

ポイントなのは、このコロナウィルス感染拡大の影響で、「新たに導入」した、ということでしょうか。多くの企業が新たな取り組みをしていることがわかります。

出典:株式会社ワークス・ジャパン 2022卒新卒採用活動に関する企業調査について

オンライン採用の導入状況

2022卒採用活動におけるオンライン採用の導入状況調査では、「全くオンライン化していない」と回答する企業が8.7%のみ。9割以上の企業で採用活動の中にオンラインを導入していることがわかります。

出典:株式会社学情 PRTIME 調査より

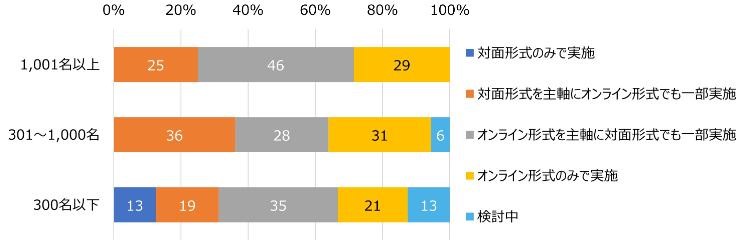

2023年新卒採用の個別セミナー開催形式(予定を含む)(従業員数別)

面接選考の実施形式(従業員数別)

出典:【HR総研】2022年&2023年新卒採用動向調査

オフラインとオンライン採用のどちらを学生は希望するか?

株式会社学情の学生側の採用選考方法のニーズ調査は、以下の通り。

「最終選考」は「直接訪問」「どちらかと言えば直接訪問」のニーズが約7割(67.4%)です。

一方、「企業説明会」と「一次選考」では「直接訪問」と「オンライン」がほぼ同数となっており、選考ステップが上がってゆくと、企業に直接訪問しコミュニケーションしたい学生が多いことが分かります。

1-2、「オンライン」選考のデメリット、メリット

具体的に双方のオンライン採用のデメリット、メリットを整理してみましょう。

オンライン採用のデメリット<採用サイド>

・ミスマッチ採用の確率が上がる

・集団面接、グループワークなどが難しい

・候補者の感情や、印象が感じ辛い、見極め難い

・通信環境によるトラブル

上から3つは、相互理解の深度に起因すると考えられる事案です。

互いの理解を感じる部分である「雰囲気」「人柄・魅力」「感情」がオンラインだと、「気がつかない」「あやふや」「伝わらない」「浸透しない」からです。

これらをクリアするために、従来の選考プロセスとは違う、新たな選考設計が求められるでしょう。

通信環境によるトラブル発生の対応策も大事です。

万が一の時の連絡先や事後対応策などを準備しましょう。

また、社内ITリテラシーなども整えておくと良いでしょう。

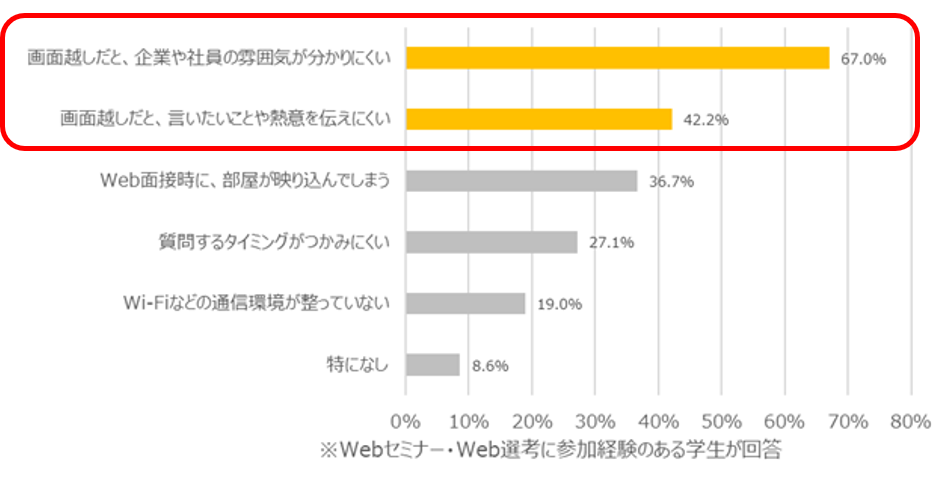

オンライン採用のデメリット<学生サイド>

出典:株式会社学情

学生の選考ニーズの調査からもわかりますが、選考フェーズが上がるにつれ、オンラインよりも直接を希望する学生が6割強ある、ということは何らかの弊害事案があるからでしょう。

採用企業側もできるだけ、学生のニーズに寄り添う方策を考え構築できれば、お互いにハッピーな採用活動結果をもたらすはずです。

オンライン採用のメリット<採用サイド>

・時間的節約、低コスト

・母集団形成、拡大のしやすさ

・選考の負担軽減、リードタイムの短縮

・面接対応社員のレベルアップ、育成

・候補者管理、選考進捗の見える化

オンライン採用のメリット<学生サイド>

・時間的節約、低コスト

・感染リスクがない

・応募、参加のしやすさ

オンライン採用のメリットについては、互いに被る部分が有りますね。

「時間、および費用の負担が削減できる」という点です。

学生サイドが、地方などスケジュール調整が難しかったエリアや費用の問題を気にせず参加できるなど参加ハードルが低くなった結果、採用サイドでは、母集団形成、拡大している要因となっています。

2、「ハイブリッド方式」選考を成功させる 5つのポイント

「オフライン」採用のメリットを、どこまで「オンライン」で再現できるか、の取り組み方にカギがある、と思います。

オンラインのデメリットである伝わりにくい、浸透しにくい部分について、どのようにフォロー体制を整備、充実するかが重要です。

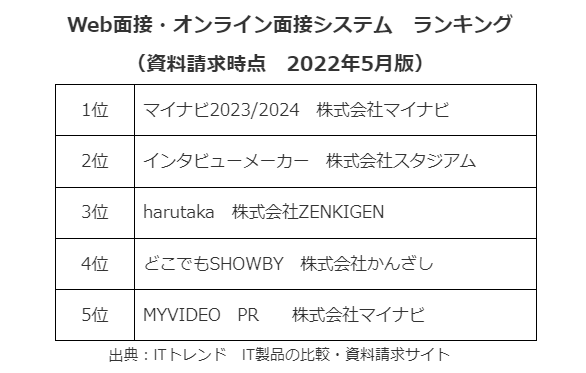

ポイント1 オンライン用ツールの選定

たとえば、オンライン採用とひとくちに言っても、その種類はさまざまです。

それぞれの採用手法に適したツールは世の中にたくさんあります。

まずは情報を収集し、自社の採用活動に最適なツールを選ぶことをおすすめします。

●一般的な企業で採用されているのをみたい

・・・「ランキング」「導入実績」からの上位ツールを調査する

●面接官を育成したり、応募者の管理をスムーズにしたい

・・・「機能面を重視」した、上位ツールを調査する

●人事採用コストを削減したい

・・・「価格コスト」に意識された上位ツールを調査する

ポイント2 相互理解を深めるための独自のスキーム

「ハイブリッド方式」は、これまでの採用活動に加えて、相互理解を深めるための独自のアイデア、コンテンツ、スキームを構築し掛け合わせることです。

単に「オフライン」「オンライン」採用をミックスしているだけとは異なります。

例えば、

・選考とは別に社員とのコミュニケーションする場を設ける

・理解を深めるための踏み込んで思考する問題提起やフィードバックをする

・LIVE中継を取り入れる

・2次選考以降は、直接電話でよかった点、少し残念だった点などのフィードバックをする

など、選考過程においてのフィードバックを丁寧に行う意識と準備が大事です。

ポイント3 選考関係社員の見極める力

選考側の見極める(対応する)力についても、改めて再考する必要ありです。

直接とオンライン上では印象も雰囲気も変わりますから。

具体的には、

・録画して問題点や、改善点を洗い出しする。

・改善チェック項目として選考関係社員への研修計画・実施共有する。

・シュミレーションを重ね、想定される質問、対応策、時間配分を準備する

など。今一度、より効果的な選考ができるような準備、体制作りをしましょう。

ポイント4 アイスブレイク用の仕込み

オンライン上での面接は、直接よりも緊張するでしょう。

「オフライン」であれ、きちんと自分を知ろうとしている、と感じさせるためにも事前に打ち解けるための準備があると良い印象をえられます。

ポイント5 トラブル対策の事前準備

オンライン設備が使えない、または途中で環境が悪くなる想定をしておきましょう。

・トラブル発生時の窓口連絡先を設置

・その後のフォロー対応の体制作り

3、まとめ

「ハイブリッド」採用方法のススメ、をご紹介しました。

いかがでしたでしょうか?

学生の就職の早期化と「オンライン」採用により時間と距離のハードルがなくなり、多くの学生がアプローチできるようになりました。

その結果、採用サイドは

・多くの学生の中から質の高い学生を見極めること

・採用担当者のマンパワー不足

など、新たな課題もみえてきました。

課題を解決するため、AI面接や録画面接など限られたマンパワー内で対応可能な見極めツールの検討や、採用活動の設計を見直すなど、大改革が必要になるやもしれません。

また、23卒以降は、「オンライン」「オフライン」それぞれの特徴活かし、相互理解を深めるために、以下のコンテンツを駆使することも必要となります。

・動画

・ホームページ

・SNS

・採用向けの資料

・アンケート

・性格、適性判断テスト など。

従来もこれからも、採用活動における成功のポイント(下記)に変化はありません。

・魅力あるインターンシップの企画内容

・より企業に興味を深める説明会、選考企画内容

・選考で自社にフィットする人材の見極め

・着実な動機醸成

しかし、これまでより、より独自性の高い質を求められ、重要になる、と考えられます。